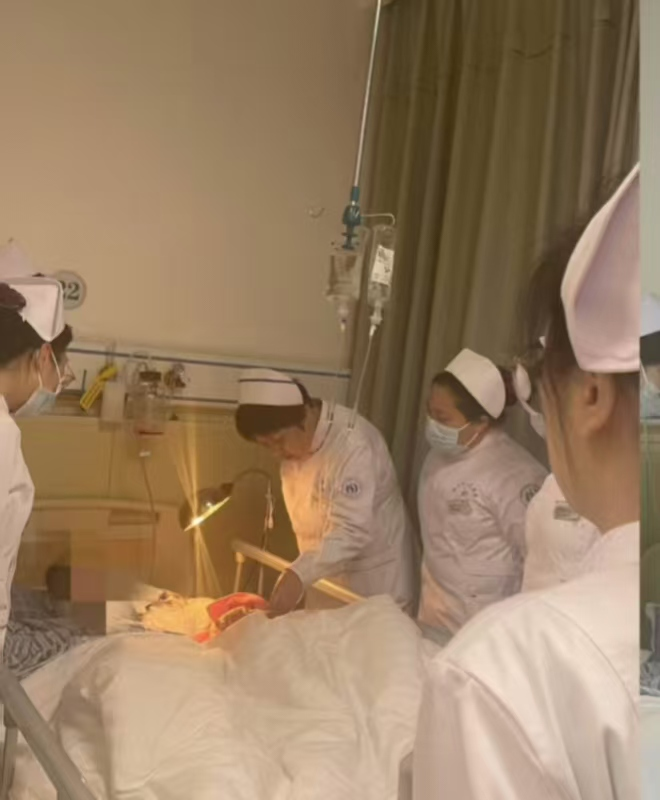

2024年11月20日凌晨4點我科收住一名年僅27歲的男性患者,因車禍導致左上肢完全離斷,傷后1小時消防員才將患肢送達,患者經歷長達5小時手術,左上肢斷指再植術,術后患者心情低落,與如何人不交流,心情沉重。母親看見兒子非常心疼,每天以淚洗面。

兒子,先喝口粥吧,阿姨遞過湯匙,卻被兒子別過臉避開:“吃什么吃?醫(yī)生說神經吻合成功率只有70%,就算接上,我還能回去干活嗎?”床頭桌上擺著他出事前調試的模型——那是給父親55歲生日準備的禮物。

任師傅突然站起身,椅子腿在地面劃出刺耳的聲響。他走到窗前,背對著我們掏出手機,屏幕藍光映出相冊里兒子之前的照片,陽光可愛。

我注意到任某右手虎口處有三道平行的老繭——那是常年干活留下的印記。突然失去最得力的‘手’,就像斷了按弦的手指,這種崩塌感讓人喘不過氣吧?我拉過椅子坐在床尾,我看見任某的睫毛猛地顫動,他母親的湯匙在碗里攪出一圈圈漣漪。

我翻開手機里存的視頻給任某說在“上個月我們科住了一個跟你同齡的病人”,鏡頭中戴著放大鏡的年輕人正使用再植的左手工作,“他受傷時比你還嚴重,但現(xiàn)在不僅能工作,還帶了兩個徒弟。”任某的目光被視頻里精準移動的患肢,突然臉上出現(xiàn)了微笑,感覺有了希望。

任某的手術是顯微外科陳主任親自做的,我指著床頭的血管吻合示意圖,血管接通的瞬間就恢復了供血,這是成功的第一步。康復師制定了階段康復計劃:首先使用神經電刺激儀喚醒知覺,就像給休眠的電路通上電;再用練習捏取握力器——這些訓練,主要心情愉悅,配合治療。

第二天上午查房時,任某正用左手捏著訓練用的握力器訓練,他的媽媽舉著手機幫他錄像。陽光穿過窗臺上的任某堅持做握力器,在石膏繃帶上投下規(guī)則的光影,像極了他曾經工作的場景。他眼光中帶著久違的認真,“左手暫時沒有功能,但正好逼自己開發(fā)新的發(fā)力方式。” 術后第三天拆除引流管,康復師推來定制的精密操作訓練臺時,任某摸著臺面上的防靜電墊笑了:“和我工作室的操作臺一個材質。”任師傅掏出個牛皮本,上面工工整整記著每天的康復數據:昨天捏握力器次數,比前天多10次,咱爺倆就按這個進度,把失去的力度慢慢練回來。后來每天康復訓練時,任某床頭的平板都會亮起新的康復計劃。他會和我們討論方案,讓左手在康復初期也能輔助按壓快捷鍵。有時說到興奮處,他突然指著自己的斷肢:"其實它現(xiàn)在像游戲里的'未解鎖裝備',得攢夠康復點數才能激活技能。"

出院那天,任某的石膏上貼滿了父母記載鍛煉次數小貼,他媽媽提著保溫桶,里面是任某最愛喝的排骨蓮藕湯,湯面上漂著幾片切得方方正正的胡蘿卜——就像他小時候每次生病,母親都會把食材切成齒輪形狀哄他吃飯。

我?guī)腿文痴{整護具時說,“父親的沉默整理影響片資料,母親的溫馨中微笑,而任華的倔強,正是讓這個家繼續(xù)轉動的核心動力。”任某低頭看著父母交疊在他床頭的手,突然指著石膏上的貼紙,等拆了石膏,咱們先把給爸的生日禮物做完,這次用雙手——不管是原生的還是‘升級’的,都是咱家的星光。

陽光穿過醫(yī)院大廳的玻璃幕墻,給任某一家人的背影上鍍上金邊。我忽然明白,敘事護理的溫度,藏在三代人共享的生活中,落在母親攪粥的瓷勺聲中,更生長在父子倆共同熱愛里。當我們愿意傾聽每個家庭成員的恐懼與期待,斷肢處便不再是傷口,而是讓三代人的愛與信念,重新咬合轉動的起點。我忽然明白,所謂敘事護理,從不是簡單的安慰,而是蹲下來陪患者在破碎的故事里,找到讓生命繼續(xù)生長的伏筆。當我們愿意傾聽那些關于夢想、愛與恐懼的碎片,每個"失去"的章節(jié),終將在希望里續(xù)寫新的傳奇。